传统锂离子电池因采用石墨负极,能量密度低,难以满足高能量需求。硅(Si)因其高理论容量(4200 mAh g⁻¹)被认为是极具潜力的替代材料,但其在充放电过程中体积膨胀显著(约400%),导致电极结构破坏和性能快速下降。硅氧化物(SiOₓ,0 < x < 2)作为一种替代材料,平衡了高比容量(理论容量超过2200 mAh g⁻¹)和相对较小的体积膨胀(约200%),但仍面临体积变化显著、电极界面不稳定等问题,限制了其实际应用。

基于此,中国科学院青岛生物能源与过程研究所崔光磊、张焕瑞团队开发了一种受生物启发的压电应力缓冲层,用于解决硅氧化物(SiOₓ,0 < x < 2)负极面临的巨大体积膨胀、快速容量衰减和不理想的倍率性能等问题。

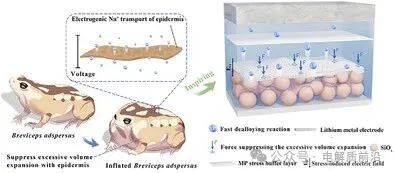

受普通雨蛙(Breviceps adspersus)表皮抵抗体积膨胀和实现电genic Na⁺传输功能的启发,设计了一种由铁电四方BaTiO₃纳米颗粒和一种新型含氰乙基碳酸酯的甲基丙烯酸酯均聚物(PCM)粘结剂组成的机械坚固的压电(MP)应力缓冲层。研究表明,MP应力缓冲层凭借其优异的机械性能,有效抑制了SiOₓ电极的过度体积膨胀,稳定了固体电解质界面,并显著抑制了电解液的分解。此外,MP应力缓冲层通过在应力缓冲层内产生应力诱导的内建电场,加快了SiOₓ电极的脱合金反应动力学,从而提高了电池的倍率性能。因此,在扣式型和自制软包电池中,采用SiOₓ和SiOₓ/石墨复合电极实现了前所未有的循环和倍率性能。这种应力缓冲层的设计理念是开发基于SiOₓ负极的高能量锂离子电池的一个重要里程碑。该成果以“A Bioinspired Piezoelectric Stress Buffer Layer for SiOₓ-Based Electrodes Toward High-Energy Lithium Batteries”为题发表在《Advanced Materials》期刊,第一作者Chen Xing。来源:电化学能源

【工作要点】

本文通过开发一种受生物启发的压电应力缓冲层(MP应力缓冲层),解决了硅氧化物(SiOₓ,0 < x < 2)电极在锂离子电池中面临的体积膨胀、界面不稳定以及倍率性能差等问题。

1. 受生物启发的设计理念

普通雨蛙(Breviceps adspersus)的表皮具有抵抗体积膨胀和实现电致 Na⁺传输的功能。这种表皮能够在受到威胁时快速膨胀和恢复,而不会造成身体损伤。其表皮的极化电场有助于快速迁移钠离子(Na⁺),从而实现高效的离子传输。

将雨蛙表皮的体积膨胀抵抗和离子传输功能引入到SiOₓ电极的应力缓冲层设计中,开发出一种机械坚固且具有压电效应的应力缓冲层。

2. 压电应力缓冲层的组成与特性

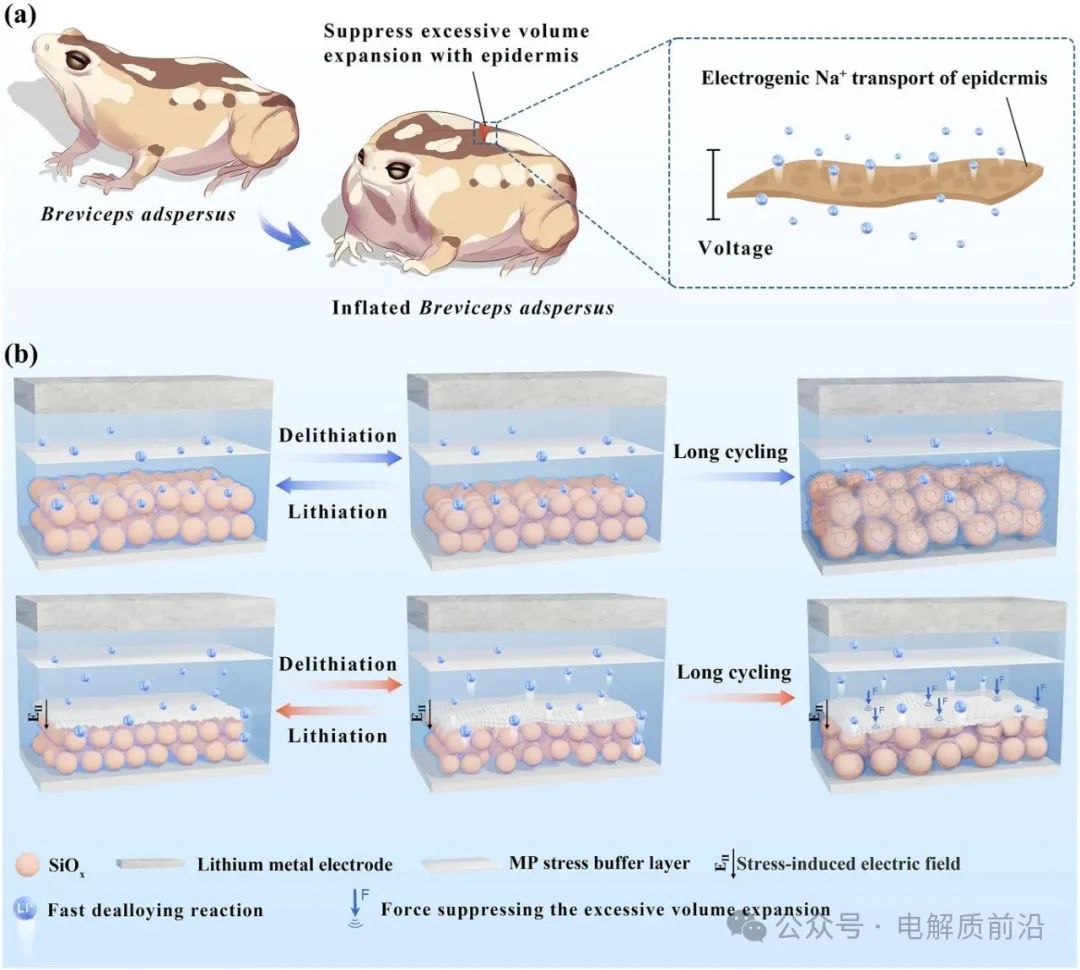

MP应力缓冲层由铁电四方BaTiO₃(BTO)纳米颗粒和一种新型含氰乙基碳酸酯的甲基丙烯酸酯均聚物(PCM)组成。PCM作为粘结剂,与BTO纳米颗粒之间存在显著的氢键相互作用,使得BTO纳米颗粒在缓冲层中分散均匀且固定牢固。

PCM具有高拉伸强度(11.7 MPa)和大断裂伸长率(142%),能够有效适应SiOₓ电极在充放电过程中的体积变化,同时保持缓冲层的结构完整性。此外,PCM的玻璃化转变温度(Tg)为-20.4℃,属于非晶态聚合物,这进一步增强了其机械性能。

BTO纳米颗粒具有优异的压电特性,能够在受到应力时产生极化电场。这种压电效应在SiOₓ电极的充放电过程中起到了关键作用。

3. 应力缓冲层的作用机制

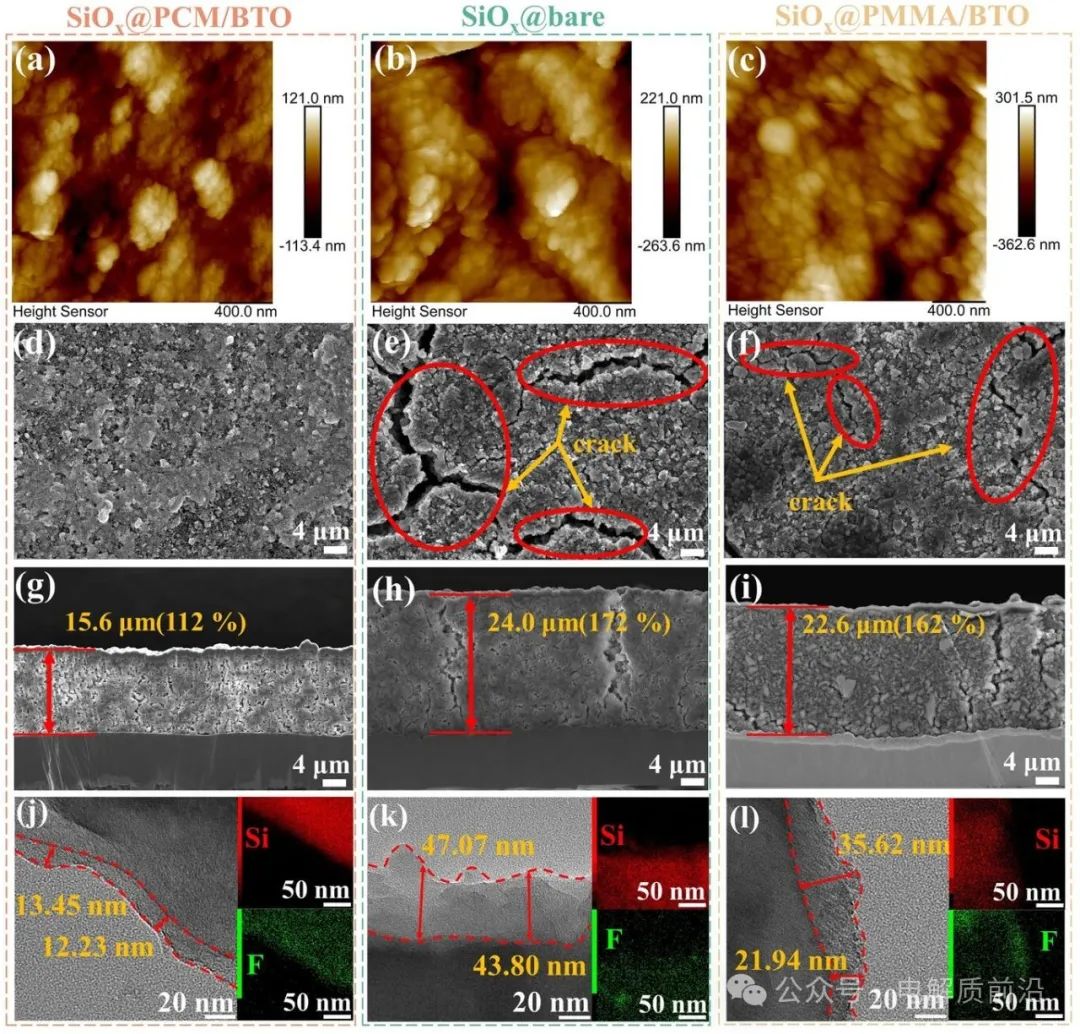

MP应力缓冲层通过其优异的机械性能,有效抑制了SiOₓ电极在充放电过程中的过度体积膨胀。实验表明,采用MP应力缓冲层的SiOₓ电极在经过50个循环后,表面粗糙度仅增加了23%,而未采用缓冲层的电极表面粗糙度增加了182%。此外,MP应力缓冲层还显著减少了电极厚度的变化,进一步证明了其在抑制体积膨胀方面的有效性。

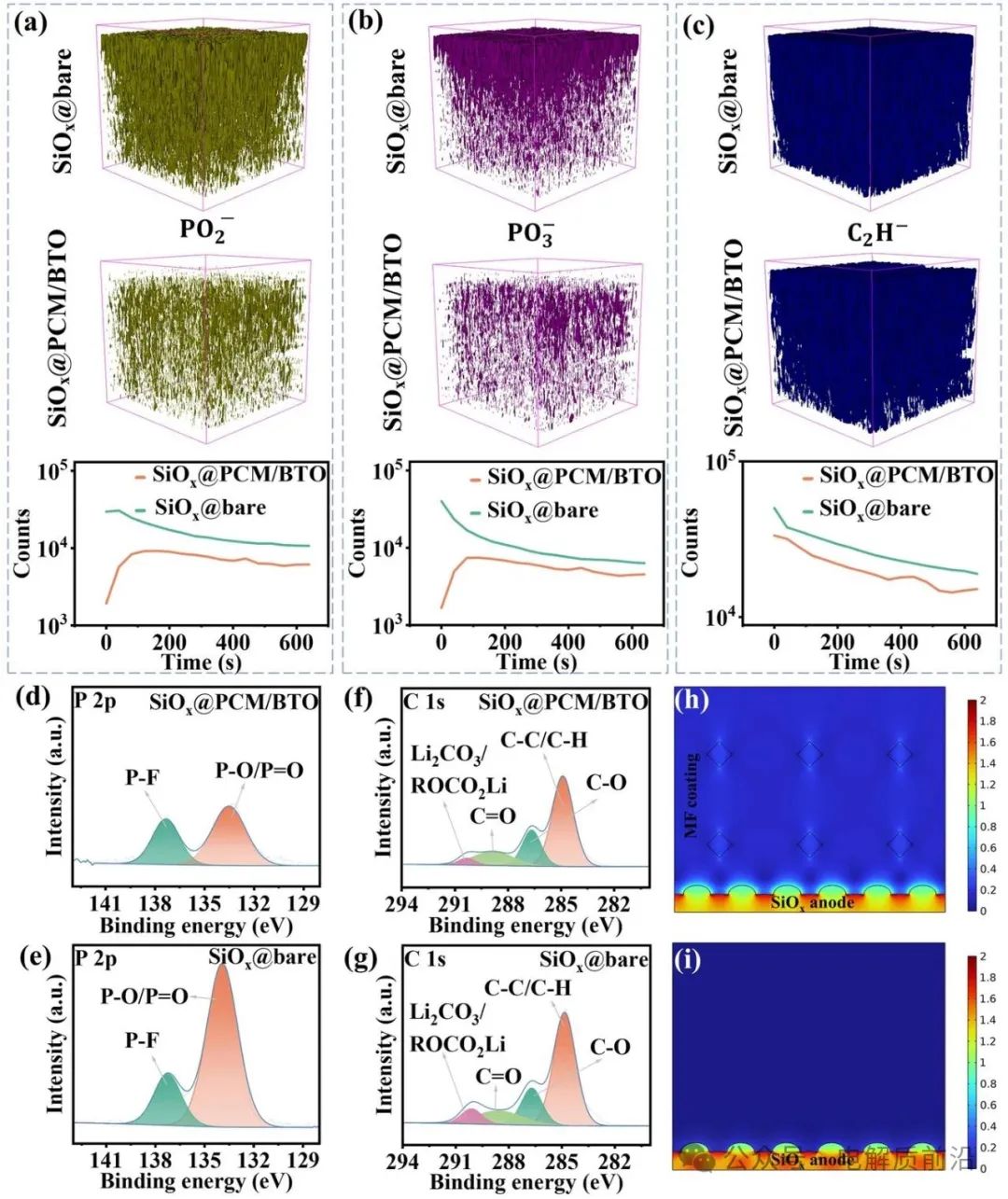

MP应力缓冲层能够显著减少电解液的分解,从而稳定SEI。通过透射电子显微镜(TEM)和X射线光电子能谱(XPS)分析,发现采用MP应力缓冲层的SiOₓ电极在经过30个循环后,SEI层更薄且均匀,厚度仅为12.28 nm,而未采用缓冲层的电极SEI层厚度为45.44 nm。此外,MP应力缓冲层还显著减少了电解液分解产生的副产物,如PO₂⁻、PO₃⁻和C₂H⁻等。

MP应力缓冲层的压电效应在充放电过程中起到了关键作用。在放电过程中,MP应力缓冲层产生了一个从负极到正极方向的极化电场,虽然这一电场会略微延缓Li⁺的传输,但外部电池电压(2.7–4.3 V)仍然主导Li⁺向SiOₓ电极的传输,因此合金化反应仅被略微减缓。在充电过程中,MP应力缓冲层的极化电场方向保持不变,使得Li⁺受到更强的电场力,从而加速了去合金化反应。这种应力-极化-Li⁺迁移耦合机制显著提高了SiOₓ电极的倍率性能。

4. 实验验证与性能提升

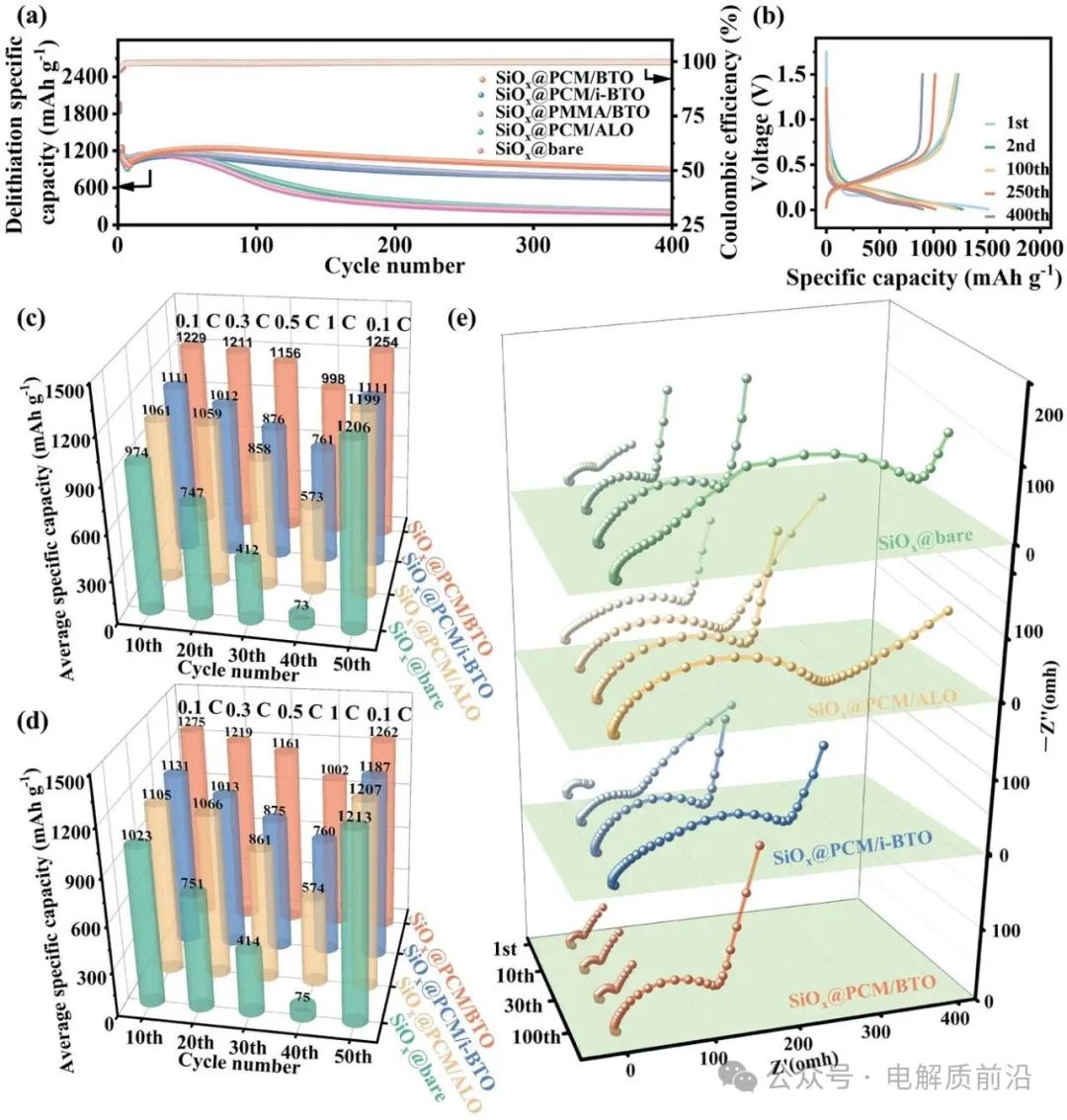

在半电池测试中,采用MP应力缓冲层的SiOₓ电极在0.5 C倍率下经过400个循环后,放电比容量仍可达899.5 mAh g⁻¹,容量保持率为83.3%,显著优于未采用缓冲层的电极(187.8 mAh g⁻¹,容量保持率仅为17.6%)。

在不同倍率(0.1–1 C)下,采用MP应力缓冲层的SiOₓ电极展现出更高的放电和充电比容量。特别是在1 C倍率下,其放电和充电比容量分别为998.18 mAh g⁻¹和1001.92 mAh g⁻¹,远高于未采用缓冲层的电极(73.16 mAh g⁻¹和74.83 mAh g⁻¹)。

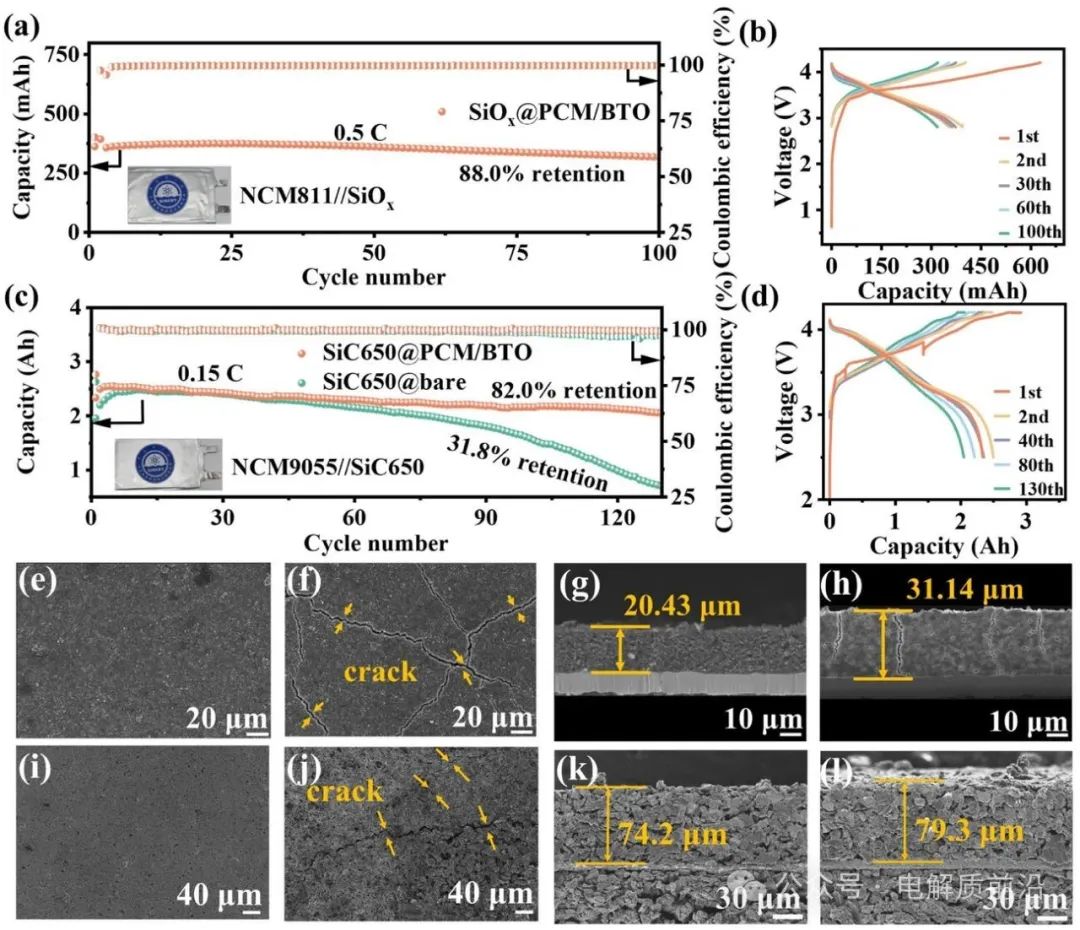

在全电池测试中,采用MP应力缓冲层的SiOₓ电极在NCM811//SiOₓ软包全电池中,经过100个循环后,容量保持率为88.0%;在NCM9055//SiC650软包全电池中,经过130个循环后,容量保持率为82.0%。这些结果进一步证明了MP应力缓冲层在实际应用中的潜力。

总之,本文通过受生物启发的设计理念,开发了一种具有优异机械性能和压电效应的应力缓冲层,显著提升了SiOₓ电极的体积稳定性、界面稳定性和电化学反应动力学,从而实现了高能量密度锂离子电池的优异性能。

图1 (a) 雨蛙皮肤抵抗身体膨胀和实现电genic Na⁺传输的示意图。 (b) 带有表面MP应力缓冲层的SiOₓ电极和裸SiOₓ电极的工作原理示意图。

图2 (a) CM单体和聚合物PCM的合成方案。 (b) IEMA、HPN、CM和PCM的局部FT-IR谱图,波数范围为1900至1000 cm⁻¹。 (c) PCM的温度依赖性FT-IR谱图,波数范围为1900至1300 cm⁻¹。 (d)、(e) MP应力缓冲层基SiOₓ电极的典型俯视、截面扫描电子显微镜(SEM)图像及对应的元素分布图。

图3 (a) PCM/BTO、PMMA/BTO和PCM/ALO复合膜(含50 wt% BTO或ALO)的应力-应变曲线。 (b) 不同应力缓冲层的SiOₓ电极的纳米压痕曲线。 (c) 不同应力缓冲层的SiOₓ电极的降模量和硬度,通过纳米压痕测试获得。 (d) 不同应力缓冲层的SiOₓ电极的表面杨氏模量,通过原子力显微镜(AFM)测试获得。

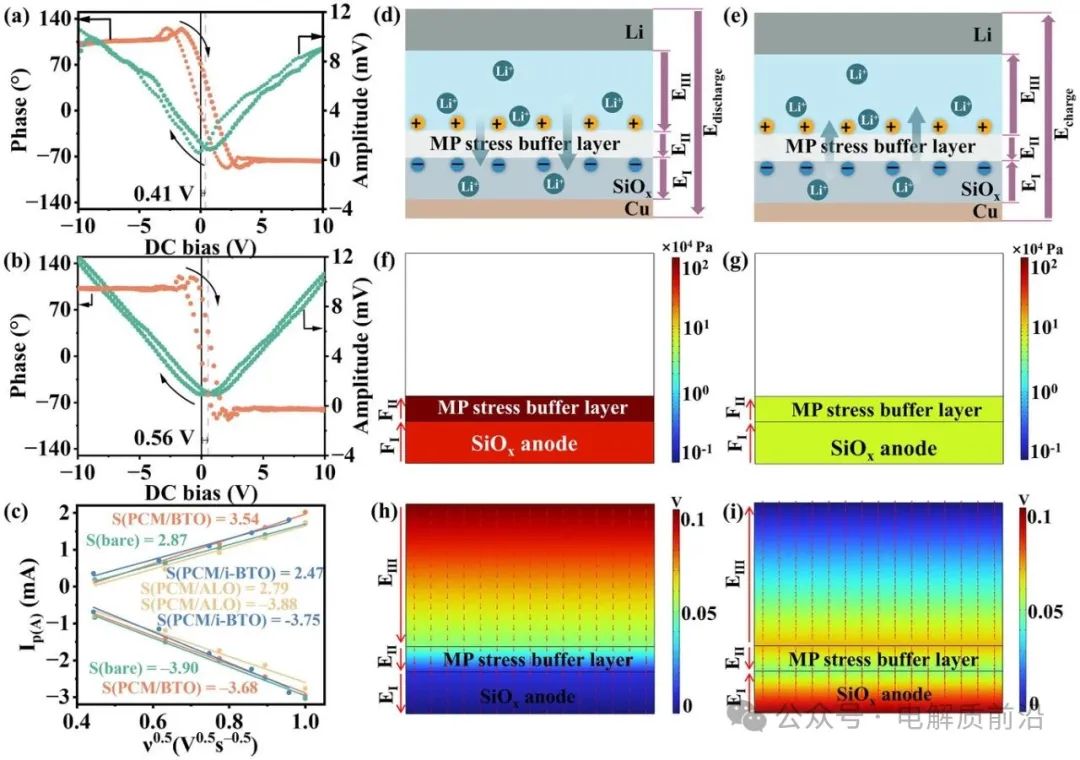

图4 (a) 电解液塑化后,覆盖MP应力缓冲层的SiOₓ电极表面的PFM振幅环和相位滞后。 (b) 在0.5 C倍率下经过50个循环后,SiOₓ电极表面的PFM振幅环和相位滞后。 (c) 不同SiOₓ电极在半电池中的CV曲线的负极和正极峰电流与扫描速率平方根的线性拟合。 (d)、(e) MP应力缓冲层内产生的极化电场对Li⁺传输的影响示意图。 (f)、(g) 有限元模拟的SiOₓ电极和MP应力缓冲层在放电和充电末期的应力分布。 (h)、(i) 有限元模拟的放电和充电末期的局部电池电位和电场方向分布。

图5 (a) 不同应力缓冲层的扣式型Li//SiOₓ(1.12 mg cm⁻²)半电池在0.5 C倍率下的长期循环性能和库仑效率。 (b) Li//SiOₓ@PCM/BTO半电池在0.5 C倍率下不同循环次数的典型充放电曲线。 (c) 不同应力缓冲层的SiOₓ电极在不同倍率下的平均比容量(放电)。 (d) 不同应力缓冲层的SiOₓ电极在不同倍率下的平均比容量(充电)。 (e) 不同应力缓冲层的Li//SiOₓ半电池在不同循环次数后的Nyquist图。

图6 (a) SiOₓ@PCM/BTO在0.5 C倍率下经过50个循环后的典型AFM高度图。 (b) SiOₓ@bare在0.5 C倍率下经过50个循环后的典型AFM高度图。 (c) SiOₓ@PMMA/BTO在0.5 C倍率下经过50个循环后的典型AFM高度图。 (d)、(g) SiOₓ@PCM/BTO在0.5 C倍率下经过50个循环后的典型俯视和截面SEM图像。 (e)、(h) SiOₓ@bare在0.5 C倍率下经过50个循环后的典型俯视和截面SEM图像。 (f)、(i) SiOₓ@PMMA/BTO在0.5 C倍率下经过50个循环后的典型俯视和截面SEM图像。 (j)、(k)、(l) SiOₓ@PCM/BTO、SiOₓ@bare、SiOₓ@PMMA/BTO在0.5 C倍率下经过30个循环后的典型TEM和元素分布图。

图7 (a)、(b)、(c) SiOₓ@PCM/BTO和SiOₓ@bare在0.5 C倍率下经过30个循环后的PO₂⁻、PO₃⁻、C₂H⁻次级离子碎片的TOF-SIMS三维渲染模型和深度分布图。 (d)、(e) SiOₓ@PCM/BTO在0.5 C倍率下经过30个循环后的P 2p分支的XPS谱图。 (f)、(g) SiOₓ@PCM/BTO在0.5 C倍率下经过30个循环后的C 1s分支的XPS谱图。 (h)、(i) 通过有限元方法获得的SiOₓ@PCM/BTO和SiOₓ@bare在100%锂嵌入状态下的Von Mises应力分布。

图8 (a) NCM811//SiOₓ@PCM/BTO软包全电池在2.7-4.2 V下0.5 C倍率的循环性能。 (b) NCM811//SiOₓ@PCM/BTO软包全电池在2.7-4.2 V下0.5 C倍率下不同循环次数的典型充放电曲线。 (c) NCM9055//SiC650软包全电池在2.5-4.2 V下0.15 C倍率的循环性能。 (d) NCM9055//SiC650软包全电池在2.5-4.2 V下0.15 C倍率下不同循环次数的典型充放电曲线。 (e)、(f) SiOₓ@PCM/BTO和SiOₓ@bare在0.5 C倍率下经过100个循环后的典型俯视SEM图像。 (g)、(h) SiOₓ@PCM/BTO和SiOₓ@bare在0.5 C倍率下经过100个循环后的典型截面SEM图像。 (i)、(j) SiC650@PCM/BTO和SiC650@bare在0.5 C倍率下经过50个循环后的典型俯视SEM图像。(k)、(l) SiC650@PCM/BTO和SiC650@bare在0.5 C倍率下经过50个循环后的典型截面SEM图像。

【结论】

受普通雨蛙(Breviceps adspersus)表皮抵抗体积膨胀和电致 Na⁺传输功能的启发,开发了一种具有机械坚固性和压电效应的电极表面应力缓冲层,解决了SiOₓ基电极所面临的问题。研究表明,MP应力缓冲层凭借其优异的机械性能,显著抑制了SiOₓ电极在循环过程中的过度体积膨胀,同时保持了高结构完整性和界面稳定性。此外,研究揭示了MP应力缓冲层在半电池中能够形成一个从负极到正极方向的应力诱导内建电场。借助应力-极化-Li⁺迁移耦合机制,MP应力缓冲层提高了SiOₓ电极的脱锂反应动力学,略微延缓了锂化反应速率,从而总体上提升了SiOₓ电极的倍率性能。凭借压电功能和卓越的机械性能,MP应力缓冲层实现了SiOₓ基电极的高倍率性能和卓越的循环性能。在NCM811//SiOₓ软包全电池(360 mAh)中,实现了0.5 C倍率下100个循环后88.0%的容量保持率;在NCM9055//SiC650软包全电池(2.6 Ah)中,实现了0.15 C倍率下130个循环后82.0%的容量保持率。这项工作标志着在开发高能量密度锂离子电池用SiOₓ基电极方面迈出了重要一步,有利于推动SiOₓ基电极的实际应用。特别值得注意的是,这项工作挑战了对应力缓冲层的传统理解,即其固有阻抗不可避免地会损害电池的倍率性能,并为面向大体积变化电极(例如Si、硫、锂金属电极)的电池化学设计先进的应力缓冲层提供了启示。

Chen, X., Li, W., Luo, C., Zhang, H., Gao, C., Sun, C., Wu, R., Gong, Y., Mu, P., Lv, Z., & Cui, G. (2025). A Bioinspired Piezoelectric Stress Buffer Layer for SiOₓ-Based Electrodes Toward High-Energy Lithium Batteries.

Adv. Mater. 2025, e04360

https://doi.org/10.1002/adma.202504360

锂硫(Li-S)电池作为下一代储能系统,其实际能量密度超过700 Wh kg⁻¹,为超越现有锂离子技术提供了可行路径,然而锂金属负极与含多硫化物的电解液之间的有害界面反应严重制约了其商业化前景。

基于此,中国科学院青岛生物能源与过程研究所崔光磊、青岛科技大学李桂村/刘治明团队通过分子工程策略设计了一种新型硼基盐—全氟频哪醇硼酸锂(LiFPB),旨在强化固体电解质界面(SEI)以提升Li-S电池的循环性能。

与常规盐相比,LiFPB阴离子具有更高的比电荷(质量电荷比)和更大的空间位阻,表现出更强的抗亥姆霍兹双电层排斥能力,同时更易被锂金属还原,从而促进形成富含LiF和LiBₓOᵧ的坚固SEI层。含LiFPB的电解液展现出优异的锂金属兼容性,库仑效率高达99.59%。因此,Li-S电池在200次循环后容量保持率从50.9%显著提升至75.7%。该策略已成功放大至Ah级Li-S软包电池,实现了408 Wh kg⁻¹的实际能量密度,并在75次循环中保持稳定。该工作通过电解液盐的理性设计,为开发长循环Li-S电池提供了有效途径。

2025年7月21日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所崔光磊、青岛科技大学李桂村/刘治明团队合作在Advanced Materials期刊发表题为“Macromolecular Boron-Based Salt Enables Dense Interphases for Long-Cycling Lithium-Sulfur Batteries”的研究论文,青岛科技大学/中科院青岛能源所Qu Dejie为论文第一作者,山东师范大学刘涛、中科院青岛能源所崔子立、刘治明、李桂村、崔光磊为论文共同通讯作者。

研究背景

锂硫(Li-S)电池的实际能量密度有望超过700 Wh kg⁻¹,这对重型车辆和电动航空至关重要。然而,硫阴极固有的沉淀-溶解转化机制会生成可溶性多硫化锂(LiPSs)作为中间产物,不可避免地引发穿梭效应及随后的锂金属负极与LiPSs之间的寄生反应。在实际电池设计条件下(高硫载量、贫电解液和超薄锂金属),这些寄生反应加速了电解液降解,从根本上削弱了Li-S电池的循环稳定性。因此,设计坚固的SEI以稳定锂金属负极、抵抗LiPSs诱导的退化,是实现长循环Li-S电池的关键。

电解液成分及其衍生的SEI从根本上决定了Li-S电池的循环稳定性。在众多电解液组分中,锂盐通过促进SEI层中致密、不溶性无机成分的形成,对提升Li-S电池的库仑效率(CE)具有核心作用。值得注意的是,LiNO₃的引入可显著抑制多硫化物穿梭效应,使Li-S电池的CE超过99%。然而,LiNO₃的低溶解度及其循环过程中的持续分解,尤其在低电解液/硫(E/S)比条件下,会损害Li-S电池的长期循环稳定性。双(氟磺酰)亚胺锂(LiFSI)和双(三氟甲磺酰)亚胺锂(LiTFSI)因形成富含LiF的SEI而与锂金属负极具有更好的兼容性。但LiTFSI分子中的S=O结构作为亲电中心,易受多硫化物(Li₂Sₙ)中末端硫化物(S⁻)的亲核攻击。这一机制解释了为何许多形成LiF的磺酸盐类锂盐在Li-S电池中表现不佳。因此,理性设计既能促进坚固SEI形成又能与Li₂Sₙ保持化学稳定性的新型锂盐,是推动Li-S电池发展的关键挑战。

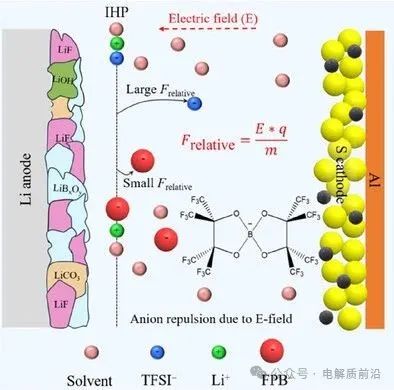

在锂沉积过程中,锂金属负极显著的体积膨胀会导致固体电解质界面(SEI)持续破裂,从而需要不断重新形成SEI。双电层在SEI形成过程中起着关键作用。在充电过程中,阳极/电解液界面会自发形成一种富Li⁺但贫阴离子的内亥姆霍兹层(IHP),这是通过溶剂分子的自组装实现的。这一界面结构从根本上决定了界面化学的结果;值得注意的是,带负电的电极表面会通过静电作用排斥内亥姆霍兹层中的阴离子,从而显著阻碍关键无机SEI组分的形成。为了解决这些问题,研究人员开发了多种电解液工程策略以构建有利的界面相,包括高浓度电解液(HCEs)和局部高浓度电解液(LHCEs)。然而,这些方法通常会牺牲硫的利用率,并对放电电压平台产生不利影响。理论上,具有更高比电荷(质量电荷比)的阴离子对外加电场的敏感性更低,从而表现出更强的抗双电层排斥能力。这一特性可能增加阴离子还原的概率,进而在充电过程中促进理想的无机SEI组分的形成。

研究内容

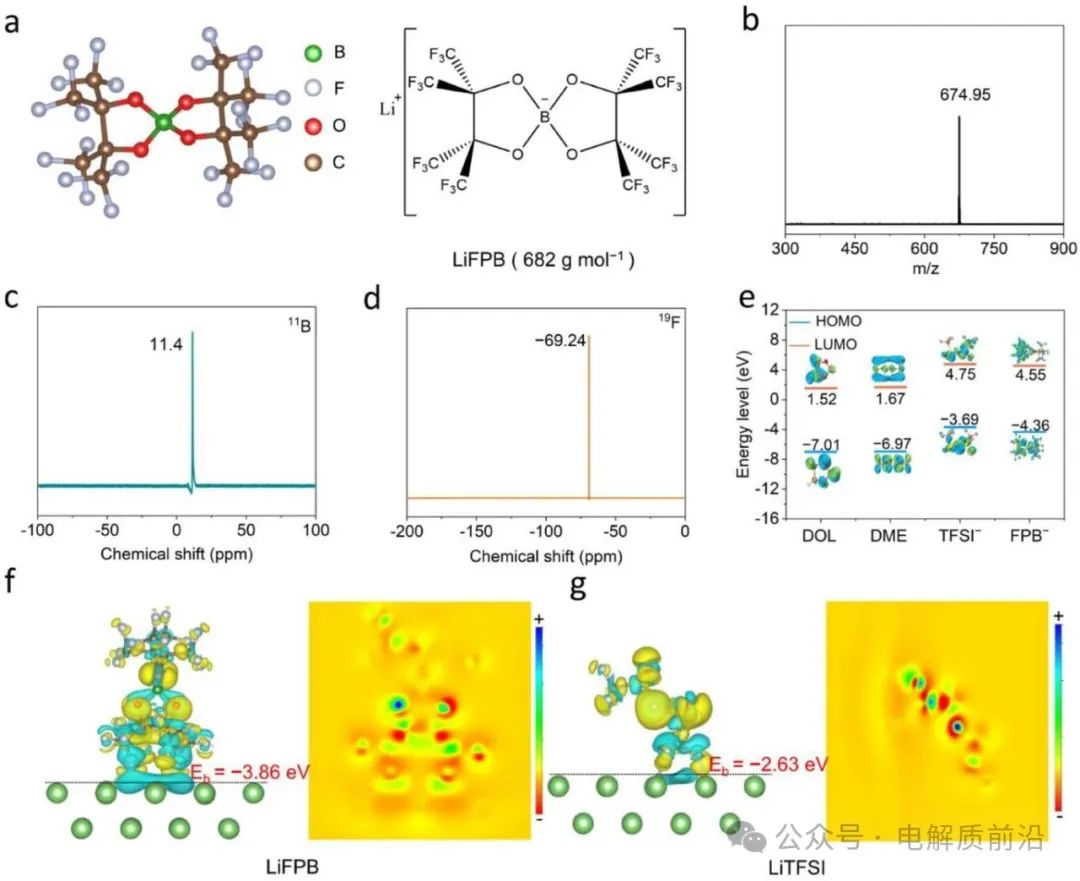

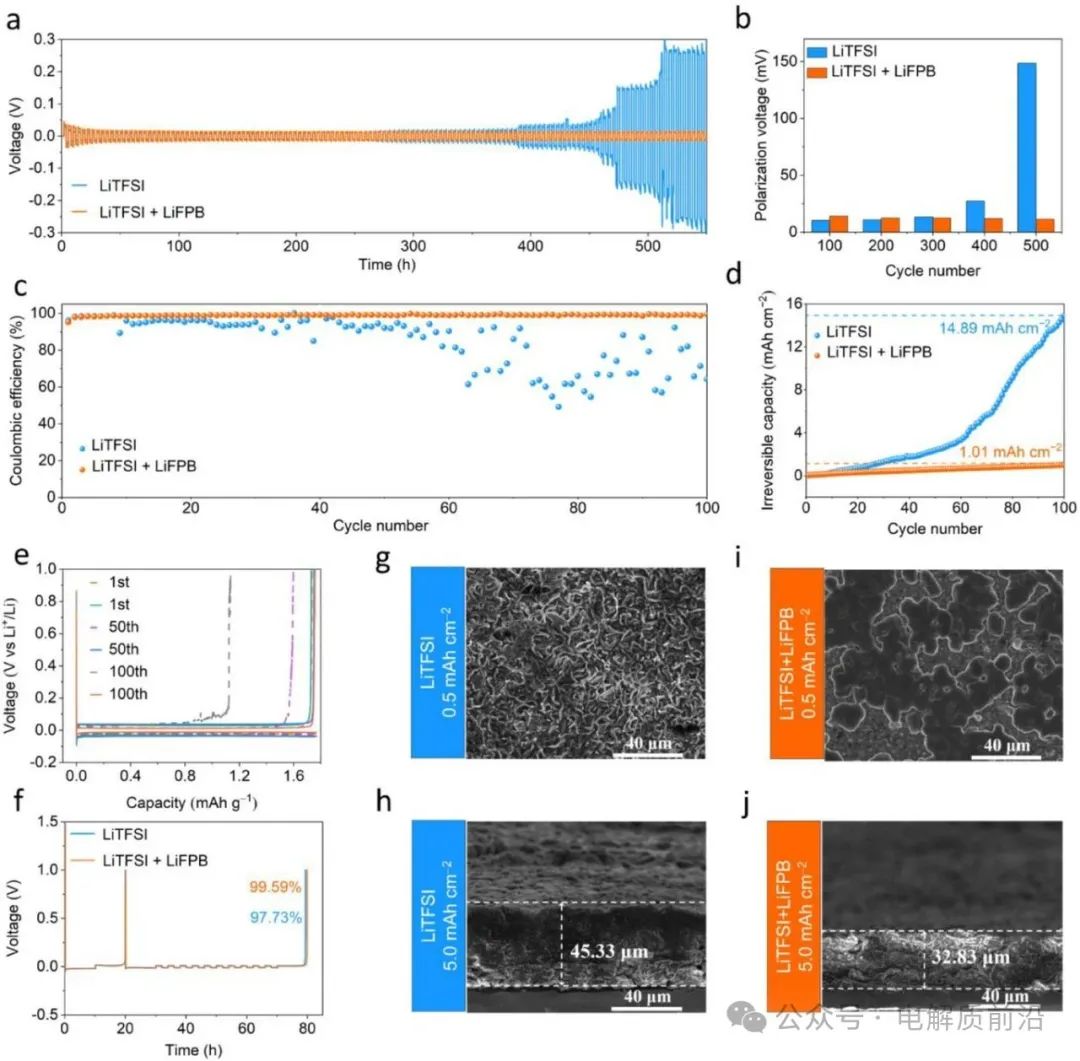

该研究提出了一种不同于传统HCE或LHCE策略的锂金属界面稳定方法。研究人员通过无水条件下的单步反应,合理设计并合成了一种新型全氟频哪醇硼酸锂(LiFPB)盐,其分子结构中同时引入了C-F和B官能团。合成的LiFPB具有双重优势:与可溶性多硫化物具有优异的化学稳定性,并能促进高质量SEI的形成。值得注意的是,LiFPB(682 g mol⁻¹)具有显著更高的比电荷(682/280,是TFSI⁻的2.43倍)和更低的LUMO能级,有助于形成富含LiF和LiBₓOᵧ的坚固SEI。含LiFPB的电解液表现出与锂金属负极的卓越兼容性,实现了前所未有的99.59%库仑效率。这种优异的界面稳定性在实际应用中转化为出色的性能:采用含LiFPB电解液的Ah级Li-S软包电池实现了408 Wh kg⁻¹的实际能量密度,并在75次循环中保持稳定的循环性能。这一新型锂盐为推进实用化Li-S电池的发展开辟了新途径。

图1. a) LiFPB的化学结构。b) LiFPB阴离子物种的质谱分析。c) LiFPB在氘代二甲基亚砜(DMSO-d₆)中的¹¹B NMR谱图。d) LiFPB在氘代二甲基亚砜(DMSO-d₆)中的¹⁹F NMR谱图。e) DOL、DME、TFSI⁻阴离子和FPB⁻阴分子的HOMO与LUMO能级计算值。f, g) LiFPB和LiTFSI在锂表面的原子构型及其结合能与差分电荷密度分布。

图2. a) 使用不同电解液的Li||Li对称电池在0.5 mA cm⁻²电流密度下沉积1 mAh cm⁻²的电压曲线。b) 不同电解液中Li||Li对称电池在不同时间的极化电压。c) 不同电解液中Li||Cu电池在0.5 mA cm⁻²电流密度下沉积1 mAh cm⁻²的库仑效率。d) 不同电解液在前100次循环中的累积不可逆容量。e) 不同电解液中Li||Cu电池的循环电压曲线(虚线:常规电解液,实线:含LiFPB电解液)。f) Li||Cu半电池的Aurbach测试结果。g, h) 常规电解液中不同面积容量下首循环后锂沉积的典型SEM形貌(俯视图与截面图)。i, j) 含LiFPB电解液中不同面积容量下首循环后锂沉积的典型SEM形貌(俯视图与截面图)。

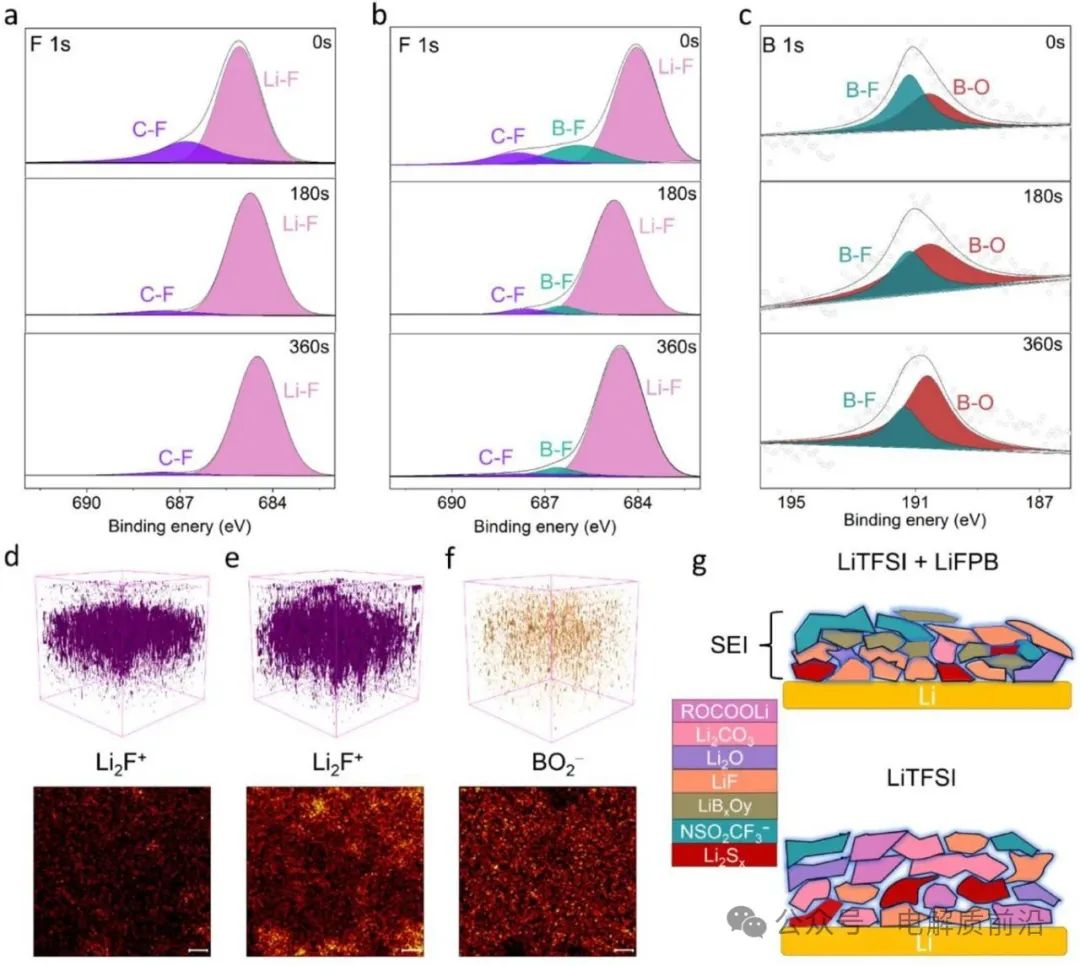

图3. 不同电解液中循环5次后锂沉积的XPS分析:a) 常规电解液中F 1s的XPS深度谱。b) 含LiFPB电解液中F 1s的XPS深度谱。c) 含LiFPB电解液中B 1s的XPS深度谱。TOF-SIMS三维分布及对应映射图像:d) 常规电解液中Li₂F⁺的分布。e) 含LiFPB电解液中Li₂F⁺的分布。f) 含LiFPB电解液中BO₂⁻的分布。g) 不同电解液下SEI成分分布的示意图。

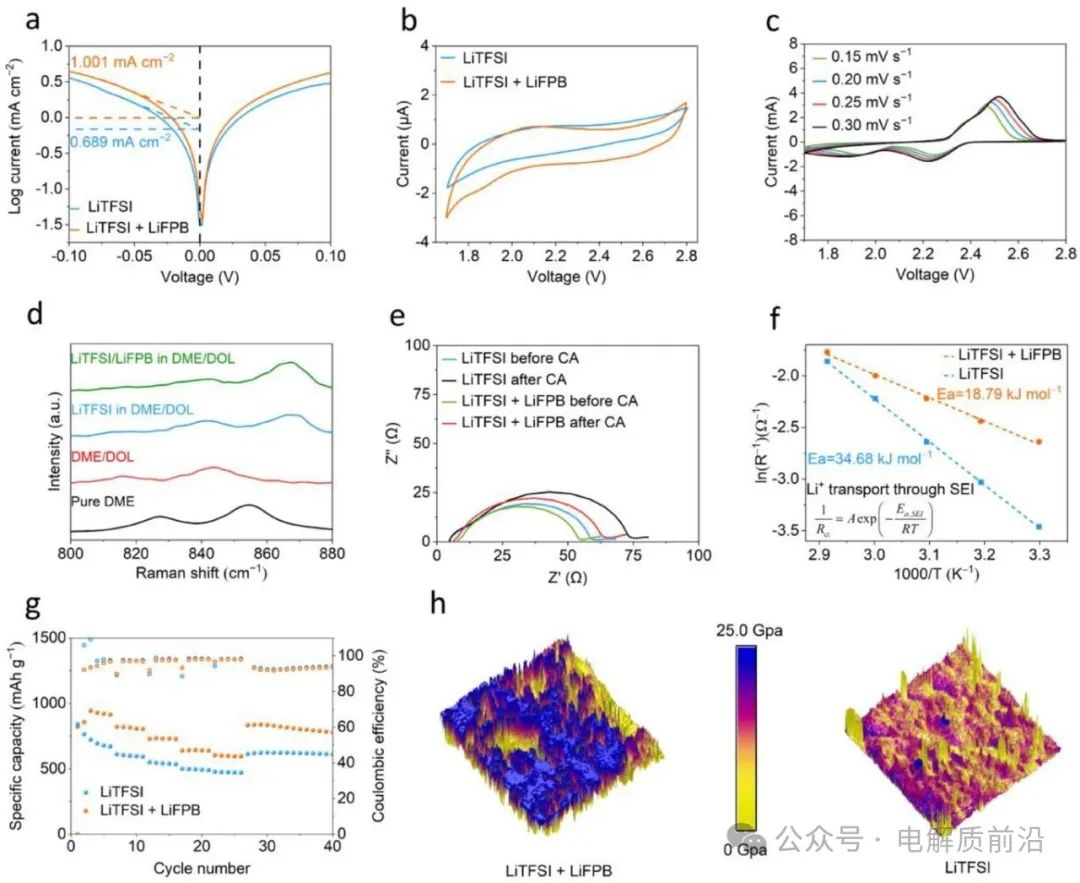

图4. a) 不同电解液中Li||Li对称电池的塔菲尔曲线对比。b) 常规电解液与含LiFPB电解液中Li||Cu电池的循环伏安曲线(扫描速率0.2 mV s⁻¹)。c) 含LiFPB电解液中Li||S电池在不同扫描速率下的循环伏安曲线。d) 游离DME、DME/DOL、LiTFSI-DME/DOL及LiTFSI+LiFPB-DME/DOL的拉曼光谱。e) 不同电解液中直流极化前后的电化学阻抗谱(EIS)。f) 通过阿伦尼乌斯方程拟合的SEI中Li⁺传输活化能。g) 不同电解液中Li-S电池的倍率性能。h) 循环后锂金属负极的杨氏模量原子力显微镜(AFM)图像对比。

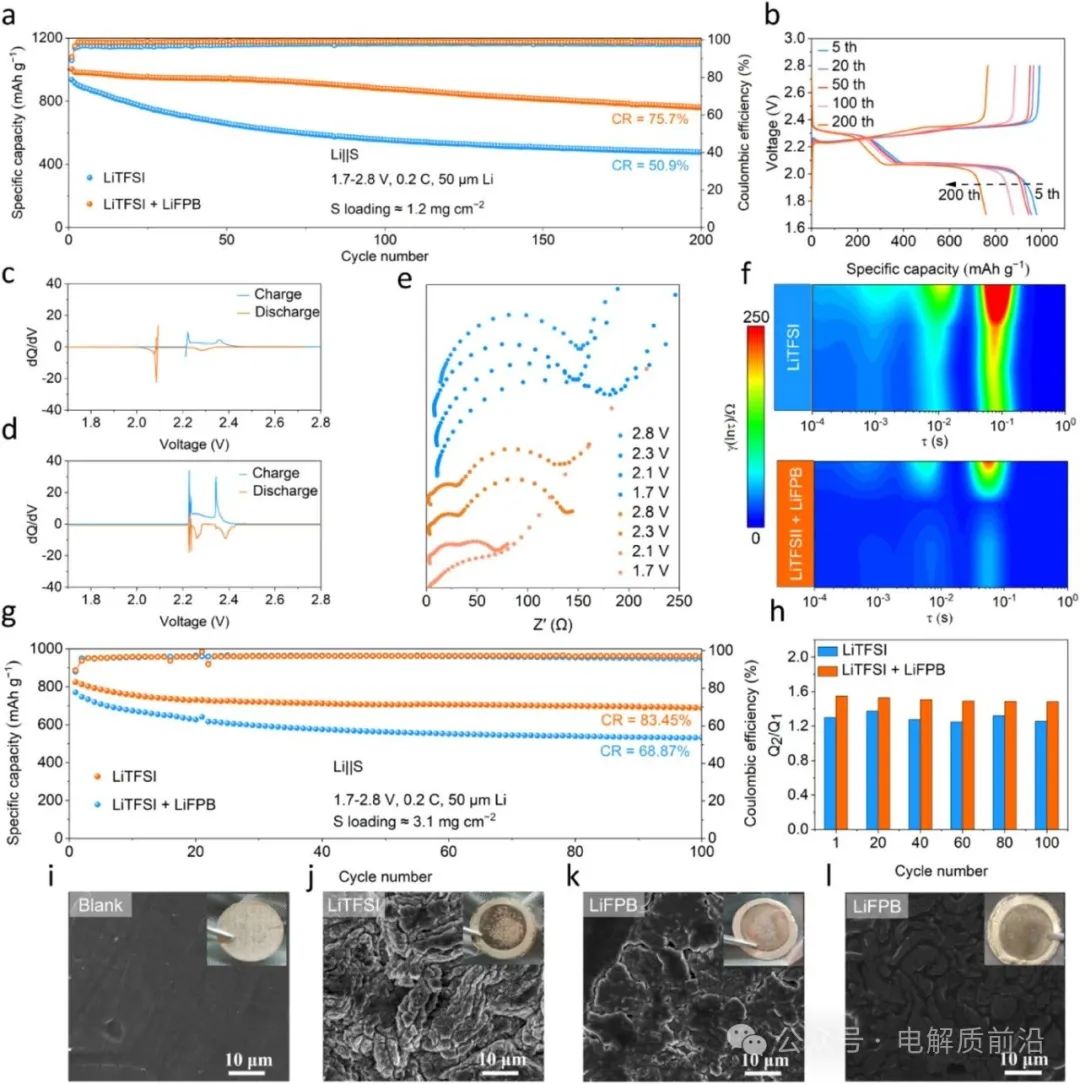

图5. a) 硫载量为1.2 mg cm⁻²的Li-S电池循环性能(前3次0.1 C,后续0.2 C)。b) 含LiFPB电解液中Li-S电池的充放电曲线。不同电解液中循环100次后的dQ/dV曲线:c) 常规电解液。d) 含LiFPB电解液。e) 不同电压下Li-S电池的原位EIS谱。f) 对应电解液的原位EIS弛豫时间分布(DRT)γ(τ)。g) 硫载量为3.1 mg cm⁻²的Li-S电池循环性能(前3次0.1 C,后续0.2 C)。h) 不同循环次数下第二放电平台与第一放电平台的容量比(Q₂/Q₁)。i) 新鲜锂金属的SEM形貌。j) 常规电解液中循环40次后锂金属的典型SEM形貌。k) 含LiFPB电解液中循环40次后锂金属的典型SEM形貌。l) 含LiFPB电解液中循环100次后锂金属的典型SEM形貌。

图6. a) Ah级Li-S软包电池的循环性能(硫载量5.5 mg cm⁻²,E/S=2.75 μL mg⁻¹)。b) 施加电场下内亥姆霍兹层中阴离子排斥的示意图。c) LiFPB盐保护锂金属负极的机制示意图。

总之,该研究证实,LiFPB作为Li-S电池的高效共盐,可同时解决多硫化物穿梭效应和锂金属负极降解两大关键挑战。从机制上看,LiFPB的引入促进了富含LiF和LiBₓOᵧ的坚固SEI层形成,显著抑制了电解液分解并实现了均匀的锂沉积/剥离。其优异的电化学性能源于LiFPB独特的分子特性——高比电荷容量和有利的还原电位,二者协同增强了SEI稳定性并最小化了寄生副反应。该策略的实用性在高载量Li-S半电池和Ah级软包电池中均得到验证,标志着高能量密度Li-S电池商业化的重要进展。

Macromolecular Boron-Based Salt Enables Dense Interphases for Long-Cycling Lithium-Sulfur Batteries

Adv. Mater. 2025, e05762

https://doi.org/10.1002/adma.202505762

固态聚合物电解质(SPEs)因其卓越安全性能而备受关注,然而由于离子电导率低和阳极稳定性有限,大多数已报道的SPEs无法与高载量高压正极良好匹配。

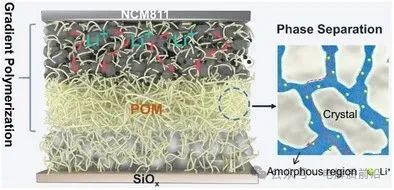

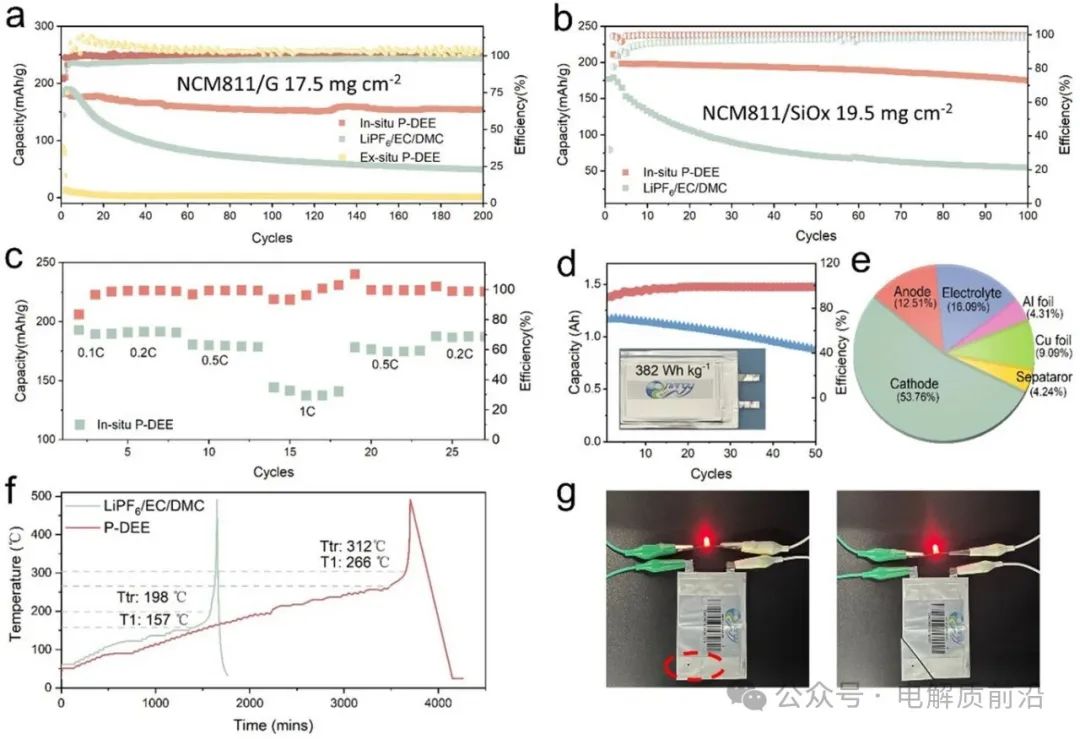

基于此,中国科学院青岛生物能源与过程研究所崔光磊(国家杰青)/张建军/葛雪松、青岛科技大学周新红团队通过深共晶电解质的原位梯度聚合,制备出与高载量富镍正极具有优异兼容性的SPEs。

此外,聚合诱导的花瓣状相分离结构增强了界面离子传输,实现了1.5×10⁻³ S cm⁻¹的高室温离子电导率。结果表明,所组装的NCM811||石墨全电池(正极载量19.5 mg cm⁻²)在200次循环后容量保持率达85.3%,并展现出优异的倍率性能(1C)。工业级1.2 Ah NCM811||SiOₓ软包电池展现出382 Wh kg⁻¹的创纪录能量密度。此外,该SPE还表现出显著增强的安全特性,将热释放起始温度从157°C延迟至266°C,热失控温度从198°C提升至312°C。该研究为高能量密度锂离子电池提供了一条通用且实用的技术路径。

2025年7月21日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所崔光磊(国家杰青)/张建军/葛雪松、青岛科技大学周新红团队合作在Advanced Materials期刊发表题为“The Synergy Between In Situ Gradient Polymerization and Phase Separation Enables Practical Solid-State Ni-Rich Lithium-Ion Batteries”的研究论文,中科院青岛能源所/青岛科技大学Zhang Hao、中科院青岛能源所Zhang Yalan/Du Xiaofan为论文共同第一作者,葛雪松、周新红、张建军、崔光磊为论文共同通讯作者。

研究背景

随着电动汽车和便携式设备的快速发展,对高性能锂电池的需求日益迫切。尽管采用液态碳酸酯电解质和石墨负极的先进锂离子电池(LIBs)仍存在安全性差和能量密度低的问题。固态电解质因其固有安全特性(包括防止电解液泄漏和抑制枝晶生长)成为解决安全问题的有效途径。在各类固态电解质中,固态聚合物电解质(SPEs)因其优异的柔韧性、成本效益以及与大规模卷对卷制造工艺的兼容性而成为首选材料。

然而,传统非原位聚合的SPEs在界面处存在高阻抗问题,难以匹配工业应用中典型超过3.5 mAh cm⁻²的高载量正极,从而限制了LIBs的能量密度。此外,由于传统非原位聚合物电解质体系固有的流动性限制,在高载量正极内部建立有效的Li⁺扩散路径面临巨大挑战,最终阻碍了其潜在能量密度的实现。相比之下,原位生成的聚合物电解质凭借前驱体的优异流动性,可有效渗透高容量正极,从而确保理论容量的充分利用。但随着液态前驱体在高载量正极内部聚合,其Li⁺电导率大幅降低,影响电池的容量和倍率性能。因此,需要对正极内部和电解质的聚合程度进行梯度控制,从而在高载量正极中构建快速Li⁺传导通道。

除使用高载量正极外,采用镍(Ni)富集层状氧化物正极等高压正极是提升LIBs能量密度的另一直接途径。但这种方法往往导致正极体相和表面的化学不稳定性,造成循环寿命显著下降。这种退化随着Ni含量和截止电压的提高而加剧,特别是对于具有商业价值的LiNi₀.₈Co₀.₁Mn₀.₁O₂(NCM811)。因此,开发与高压正极具有必要兼容性的创新型原位SPEs,对实现高能量密度LIBs至关重要。此前报道的LIBs用原位聚合物电解质主要包括聚醚类和聚碳酸酯类。遗憾的是,由于这些SPEs的阳极稳定性有限,在充电过程中接触高压正极时容易分解,难以维持理想的循环寿命。基于丁二腈(SN)的电解质因其高氧化稳定性和快速离子传导能力,成为高压LIBs最具前景的电解质之一。在研究团队先前的工作中,通过利用SN与1,3,5-三氧杂环己烷(TXE)之间的强相互作用,精心设计并制备了一种新型SN基深共晶电解质(DEE)。基于该DEE制备的SPE在4.3V级LiCoO₂||Li电池中表现出优异的长期循环稳定性,展示了其匹配高压NCM811正极的巨大潜力。值得注意的是,TXE作为一种廉价的工业原料,在常规含氧环状化合物中具有最低的碳氧(C/O)比(1:1)。氧原子分子结构中通常具有多对孤对电子,这些电子可与Li⁺的正电荷相互作用,从而促进锂盐解离和Li⁺传导。

研究内容

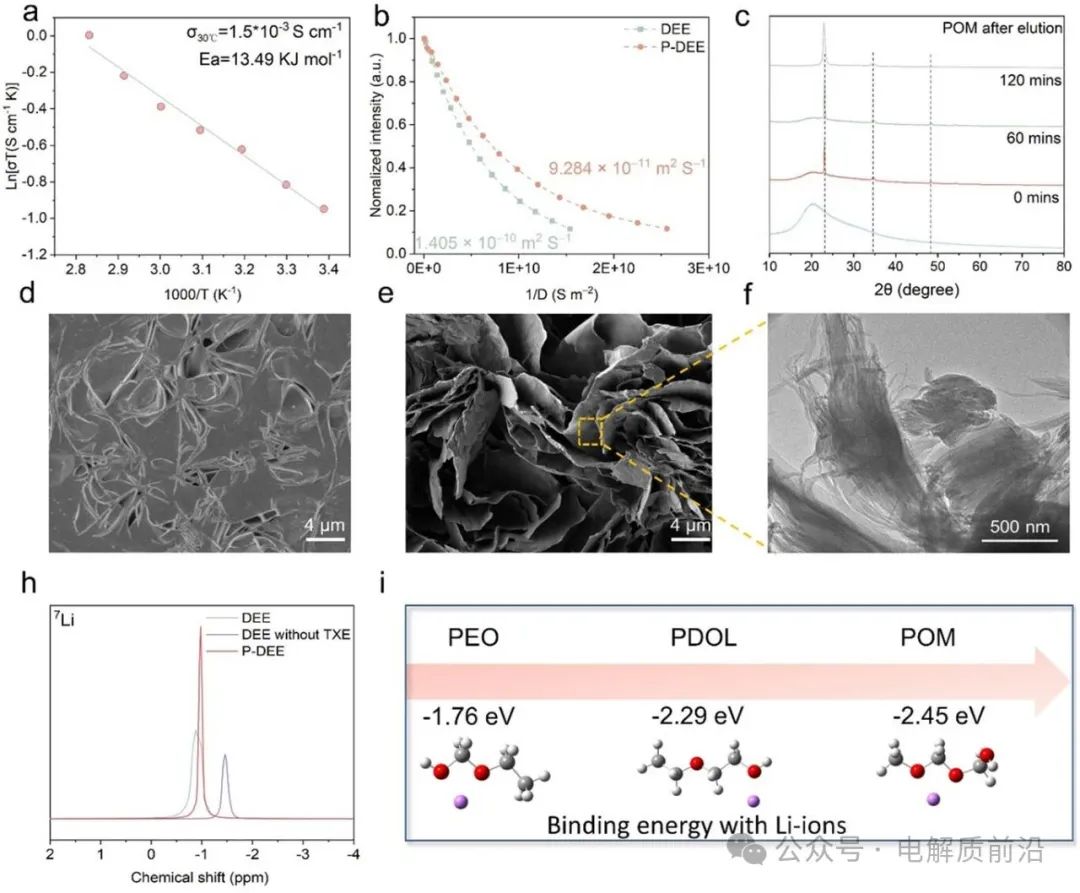

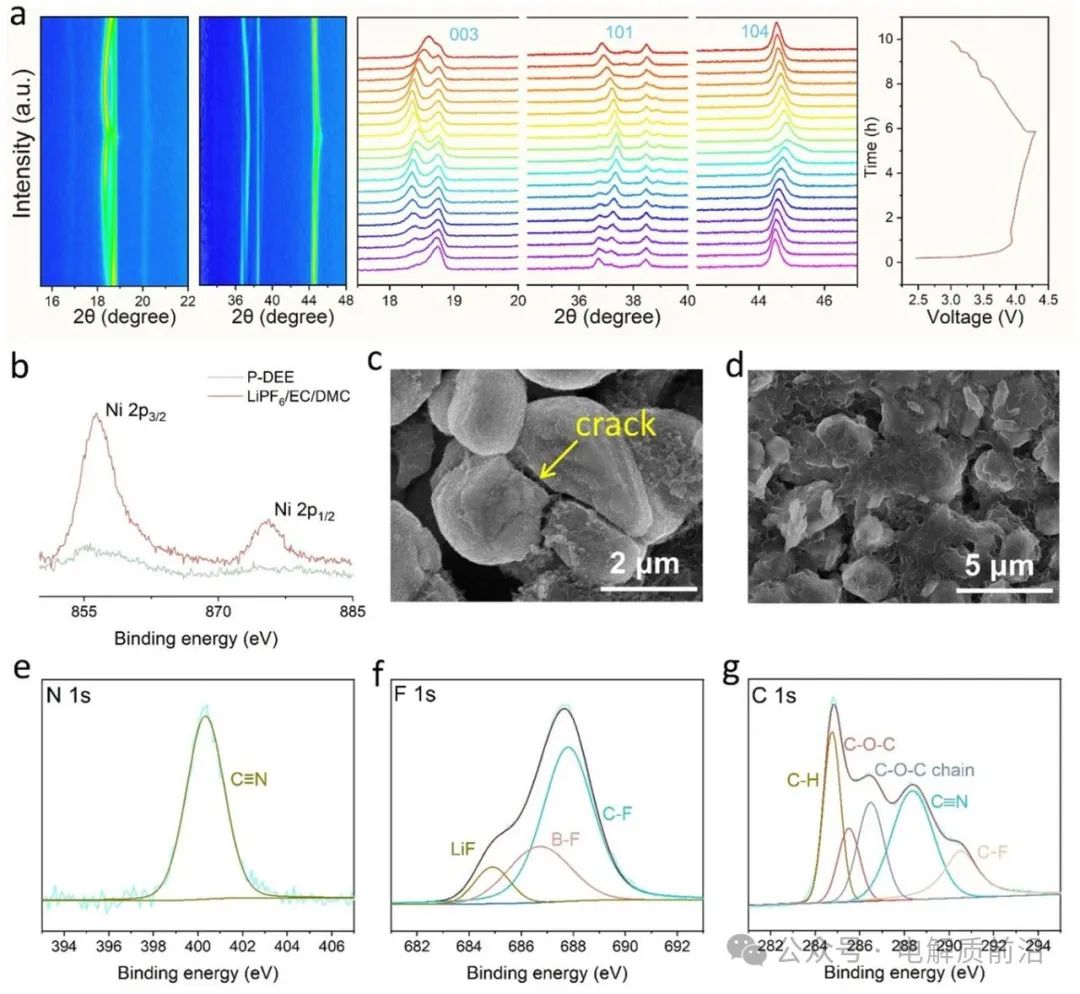

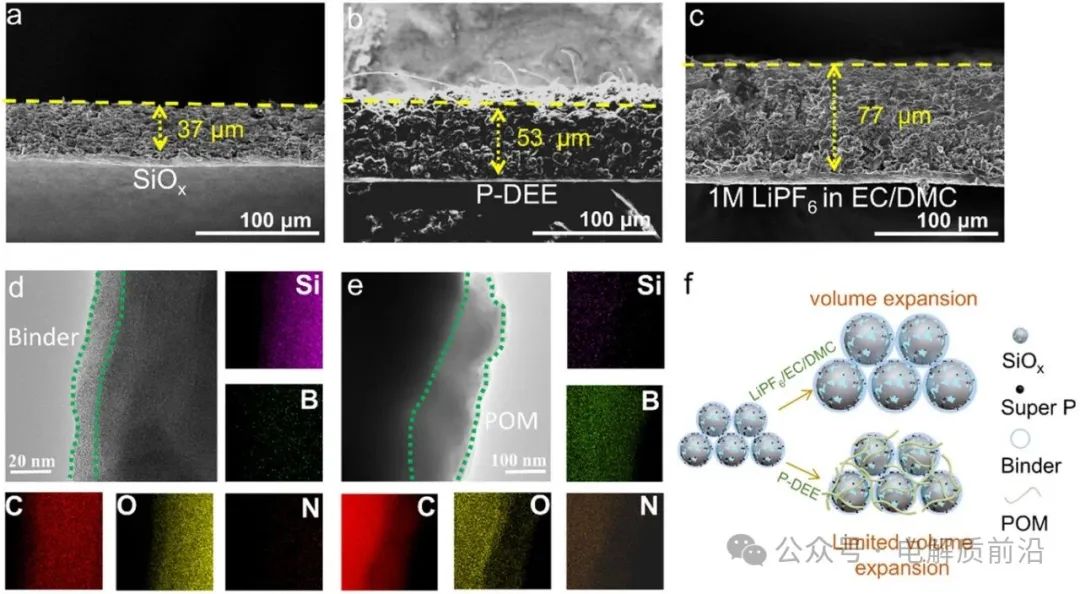

该研究通过TXE与SN和锂盐的原位聚合制备SPE,并成功应用于高载量NCM811电池体系。在梯度聚合过程中,高载量NCM正极内部形成了快速Li⁺传导通道,同时在电极颗粒表面生成了均匀的保护层。花瓣状相分离结构增强了界面离子传输,实现了1.5×10⁻³ S cm⁻¹的高室温离子电导率。电化学测试表明,所制备的高载量NCM811||石墨全电池在200次循环后容量保持率达85.3%,并展现出优异的倍率性能。此外,高载量(19.5 mg cm⁻²)NCM811||SiOₓ全电池在100次循环后仍保持88.4%的高容量保持率。更重要的是,该SPE在滥用条件下也表现出显著提升的安全特性。这种原位梯度聚合方法将有效推动SPEs在高安全性、高能量密度LIBs中的实际应用。

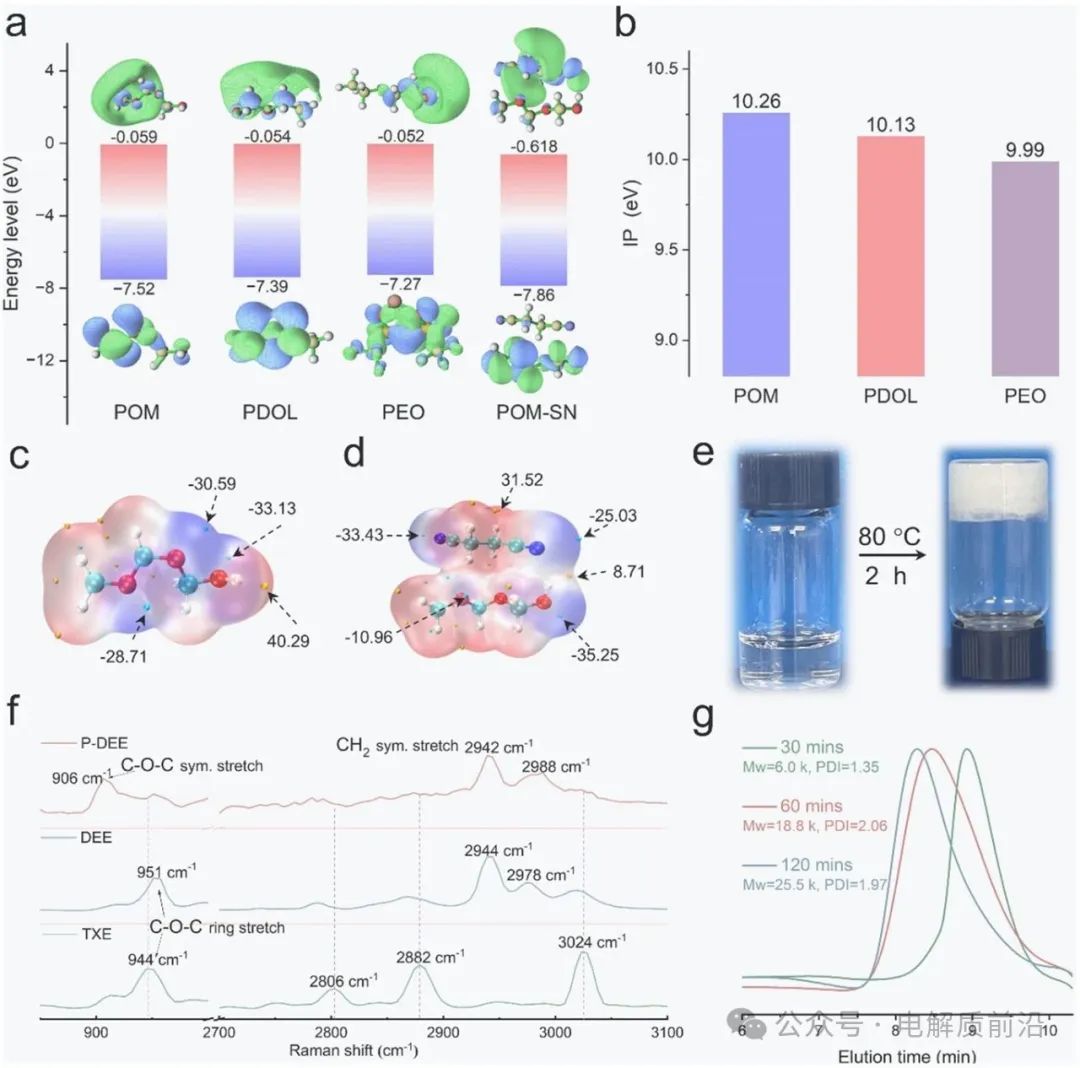

图1 a)POM、PDOL、PEO和POM-SN的最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占分子轨道(LUMO)能级。b)POM、PDOL和PEO的垂直电离势计算结果。c)POM和d)POM-SN的静电势分布。e)所获DEE(左)和聚(深共晶电解质)(P-DEE,右)的数码照片。f)TXE、DEE和P-DEE的拉曼光谱。g)DEE-1在80°C下分别聚合30分钟、60分钟和120分钟后所得POM样品的GPC结果。

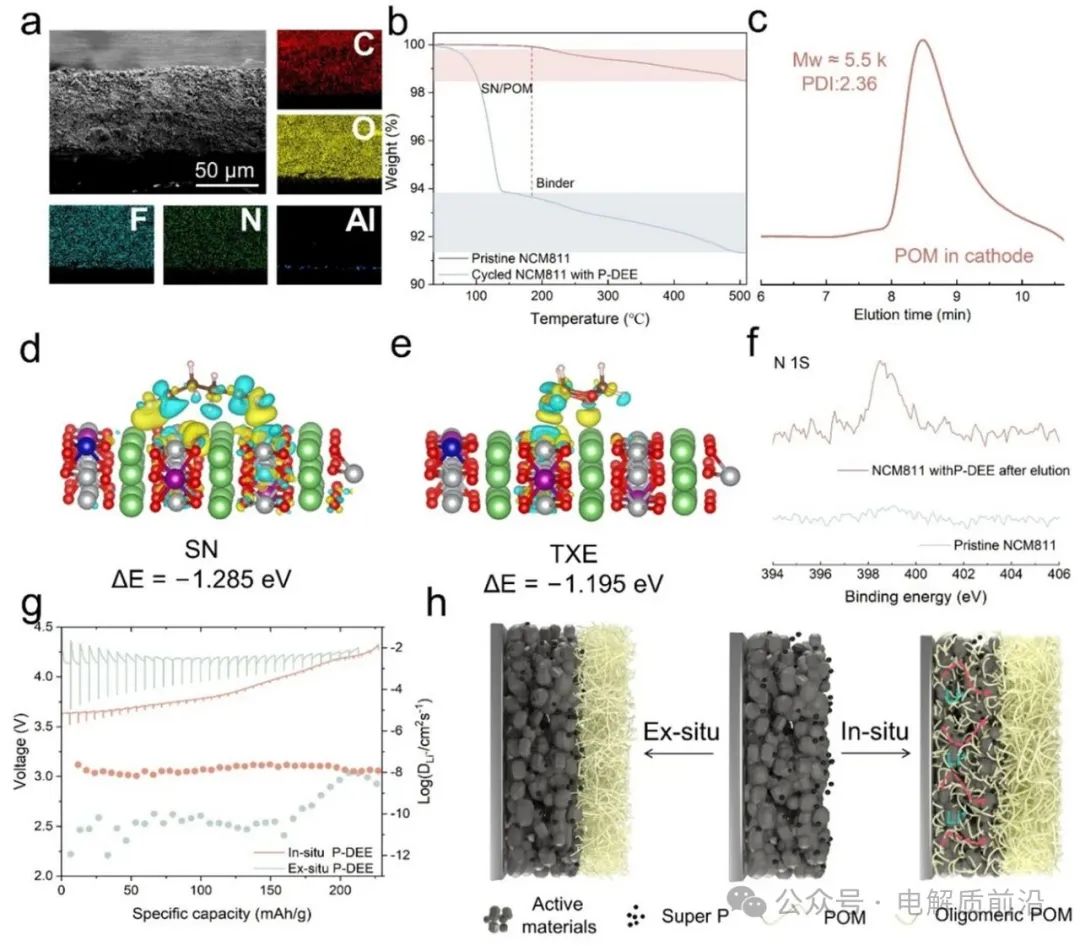

图2 a)与P-DEE循环后的NCM811正极典型SEM图像及EDS结果。b)原始NCM811正极和与P-DEE循环后NCM811正极的热重分析。c)从组装的NCM811||P-DEE||石墨电池拆解正极中获得的POM的GPC结果。d)SN和e)TXE在NCM811上吸附能的计算结果。f)原始NCM811与经DEE混合并随后用THF彻底冲洗的NCM811的高分辨率N 1s XPS谱图对比。g)GITT技术测量的充电电压曲线及相应NCM811正极在原位P-DEE和原位P-DEE中的logDLi⁺值。h)SPEs的原位和原位制备示意图。

图3 a)P-DEE的温变离子电导率及活化能。b)基于固态NMR技术测得的DEE和P-DEE的Li⁺扩散系数。c)80°C下不同时间聚合的DEE及经乙腈抽滤后残余组分的XRD图谱。d)P-DEE和e)经乙腈抽滤后残余组分的典型SEM图像。f)残余组分的冷冻TEM图像。g)DEE、P-DEE和无TXE的DEE的⁷Li固态NMR谱。h)POM、PDOL和PEO与Li⁺的结合能。

图4 a)采用原位P-DEE、原位P-DEE和1M LiPF₆/EC/DMC(N/P=1.1)组装的NCM811||石墨电池在0.5C下的循环性能。b)采用P-DEE和1M LiPF₆/EC/DMC(N/P=1.1)组装的NCM811||SiOₓ电池在0.5C下的循环性能。c)采用原位P-DEE组装的NCM811||石墨电池的倍率性能。d)1.2 Ah软包型NCM811||P-DEE||SiOₓ电池的数码照片及在C/3下的循环性能。e)NCM811||SiOₓ软包电池各组分的质量比。f)100% SOC的NCM811||P-DEE||SiOₓ软包电池在ARC测试HWS模式下的热失控特性。g)在针刺和切割测试条件下由软包型NCM811||P-DEE||石墨电池供电的红色LED数码图像。

图5 a)使用P-DEE首次循环期间NCM811的原位XRD图谱。左侧为二维等高线图,右侧为初始充放电曲线。b)分别采用P-DEE和1M LiPF₆/EC/DMC循环后的SiOₓ负极的高分辨率XPS Ni 2p谱。正极表面典型SEM图像:c)使用1M LiPF₆/EC/DMC循环的NCM811正极,d)使用P-DEE循环的NCM811正极。e)N 1s、f)F 1s和g)C 1s的高分辨率XPS谱,取自使用P-DEE循环的NCM811正极。

图6 SiOₓ负极的截面SEM图像:a)原始SiOₓ负极,b)使用P-DEE充电的SiOₓ负极,c)使用LiPF₆/EC/DMC充电的SiOₓ负极。原始SiOₓ负极d)及与P-DEE循环后的SiOₓ负极e)的典型TEM图像及EDS结果。f)原位聚合P-DEE在充电过程中抑制SiOₓ体积膨胀的作用机制示意图。

总之,该研究通过具有相分离特性的深共晶电解质的原位梯度聚合,制备出与高载量富镍正极具有优异兼容性且界面离子电导率增强的SPEs。在高载量正极内部形成了快速Li⁺通道,同时在电极颗粒表面生成了均匀的保护层。结果表明,所组装的高载量NCM811||石墨全电池在200次循环后表现出85.3%的高容量保持率和优异的倍率性能。此外,工业级1.2 Ah NCM811||SiOₓ软包电池实现了382 Wh kg⁻¹的创纪录能量密度。这种通用梯度聚合策略和通过相分离实现的传导增强,将为开发高能量密度和高安全性LIBs提供新思路。

The Synergy Between In Situ Gradient Polymerization and Phase Separation Enables Practical Solid-State Ni-Rich Lithium-Ion Batteries

Adv. Mater. 2025, e07621

https://doi.org/10.1002/adma.202507621