2025年7月15日,青岛赛锂达储能产业技术研究院院长崔光磊、中国科学院青岛生物能源与过程研究所张舒,山东师范大学刘涛在国际知名期刊Advanced Materials发表题为《Creep Localization Empowering High-Capacity Alloy Anodes for Durable All-Solid-State Lithium Batteries》的论文,Youlong Sun, Yuhan Wu, Yuewei Yan为论文第一作者,崔光磊、张舒、刘涛为论文共同通讯作者。

在本文,研究者提出了一种新颖的“蠕变局部化”策略,通过将易蠕变的(InSn4)0.37·(InBi)0.63合金负极与具有高面积惯性矩的钛网相结合,来解决这些固有局限性。

研究表明,存在一种协同界面稳定机制:InSnBi通过适应性蠕变来维持离子 - 电子互穿网络,而钛框架则凭借其弯曲刚度,重新分配局部应力,并防止不均匀应力集中驱动InSnBi向正极方向蠕变。

这种分层应力管理机制通过适应显著的体积变化来确保稳定的循环,从而使全固态锂离子电池(ASSLBs)能够在高负载(23.05 mA·h·cm-2)和低堆叠压力(3 MPa)下实现稳定的循环。

值得注意的是,所组装的LiCoO2||InSnBi全电池在容量为5.56 mA·h·cm-2时,在2C倍率下经过3000次循环后,容量保持率为81.6%。本工作为解决全固态锂离子电池的电 -化-力耦合降解问题提供了一种新的范式,标志着高能量全固态锂离子电池开发的一个里程碑式进展。

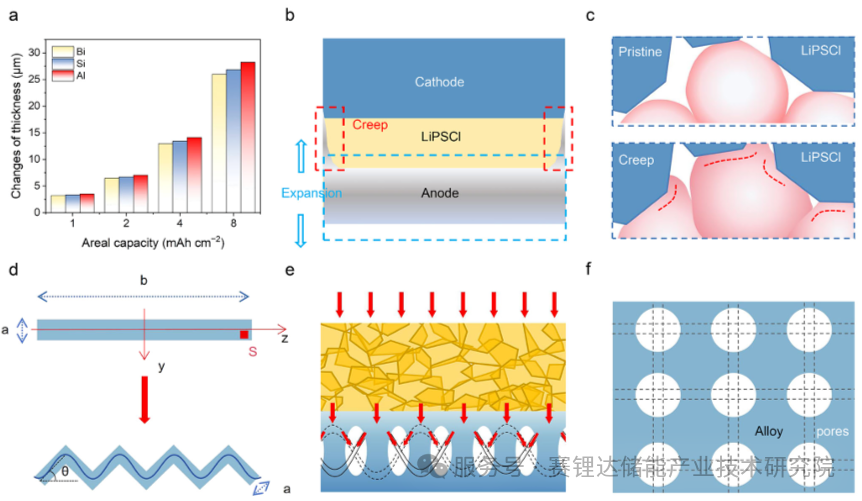

图1:全固态锂离子电池(ASSLBs)厚负极结构面临的挑战。a)不同面积容量下的负极厚度变化。b)高容量合金基负极在循环过程中体积膨胀机制及由此导致的有害蠕变的示意图。c)负极 - 电解质界面处蠕变行为的时间依赖性演变。d)平面和弯曲钛集流体结构之间惯性矩的力学分析比较。e)循环过程中整个电池堆中的应力分布和压力传播路径。f)Ti-InSnBi复合负极结构的纵向截面视图。

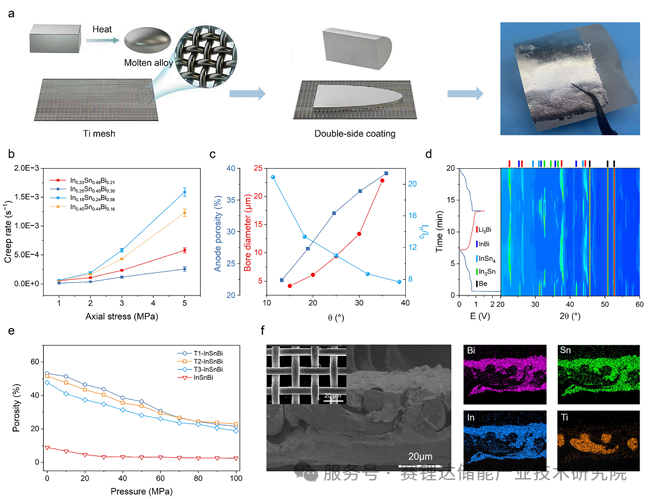

图2:Ti-InSnBi负极的特性。a)Ti-InSnBi电极制备过程的示意图及相应的数码照片。b)InSnBi合金的元素比例与其在相应轴向应力下的蠕变率之间的关系。c)倾斜角度对孔径、负极孔隙率和惯性矩的影响,选择了倾斜角度为25°的钛网。d)循环过程中InSnBi负极的原位XRD分析。e)Ti-InSnBi的孔隙率与施加的辊压压力的关系。f)原始Ti-InSnBi的典型扫描电镜(SEM)图像及其对应的能量色散X射线光谱(EDX)元素分布图。

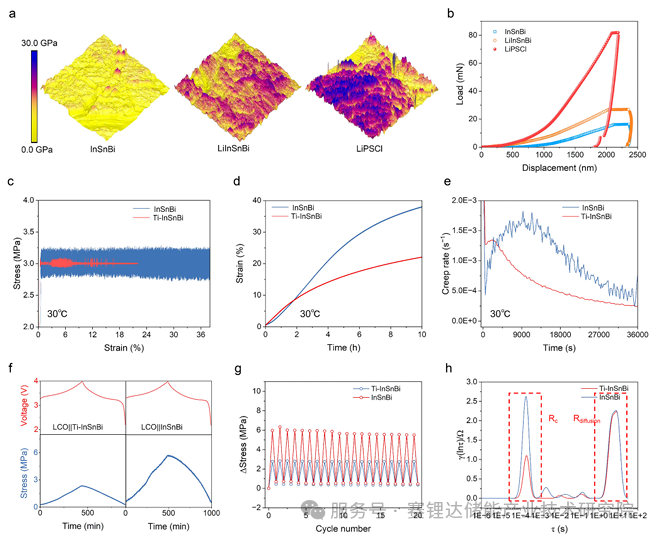

图3:高面积容量下InSnBi的力学特性。a, b) 原始InSnBi、锂化InSnBi和LPSCl的杨氏模量以及载荷-位移曲线。c) 压缩蠕变试验的等时应力-应变曲线。d) InSnBi和Ti-InSnBi的时间依赖性应变-时间曲线。e) InSnBi和Ti-InSnBi的蠕变率-时间曲线。f) LCO||Ti-InSnBi和LCO||InSnBi全电池的应力监测。g) LCO||Ti-InSnBi和LCO||InSnBi全电池在不同循环次数后的压力演变。h) LCO||Ti-LiInSnBi和LCO||InSnBi全电池的DRT(松弛模量)